Voeux à la presse, voeux aux français : variations d’un genre

Nous avons mené une expérience d’AFC sous Lexico, ajoutant aux voeux des présidents de la République (1959-2001) les allocutions de voeux à la presse de Jospin Premier Ministre (janvier 1998-2002).

L’effet de genre y est sensible. Le tableau qui suit présente les caractéristiques quantitatives de la partition locuteur de ce corpus expérimental.

| Partie | Nb occurrences | Nb formes | Nb hapax | Fréq. Max | Forme |

| A.degaulle | 11498 | 2407 | 1440 | 531 | de |

| B.pompidou | 2850 | 890 | 577 | 118 | de |

| C.giscard | 6066 | 1360 | 833 | 262 | de |

| D.mitterrand | 11991 | 2521 | 1490 | 546 | de |

| E.chirac | 8720 | 1798 | 1048 | 421 | de |

| Jospin | 17666 | 3300 | 1806 | 946 | de |

Principales caractéristiques de la partition locuteur (lexico3)

Les cinq allocutions à la presse de Jospin représentent un volume textuel plus important que

les dix allocutions du général de Gaulle ou que le quatorze messages de Mitterrand. Le propos

n’est pas ici de comparer les deux types d’interventions mais il est probable que les voeux à la

presse soient nettement plus longs dans l’ensemble que les allocutions aux Français.

Beaucoup de raisons peuvent être avancées qui tiennent largement aux conditions de

communication qui diffèrent sensiblement entre les deux types d’interventions, l’impératif

télévisuel pour le président de la République, mais aussi le public auquel s’adresse le Premier

ministre. Lors des voeux à la presse le premier ministre s’exprime à propos des Français tandis

que le président de la République s’adresse à eux. Alors que l’intervention du président de la

République est en fait une présentation de voeux, l’allocution du Premier Ministre s’inscrit

dans un échange de voeux. L’analyse factorielle des correspondances pratiquée sur la partition

locuteur puis sur la partition année met en évidence l’importance du genre. Le temps nous

manque pour nous livrer à une expérience similaire sur un corpus constitué d’un panel plus large de discours des présidents de la République qui viserait à situer les voeux parmi d’autres

types d’interventions présidentielles.

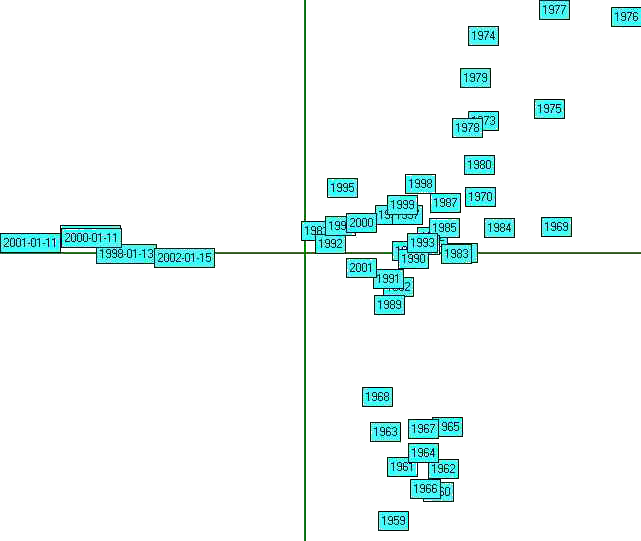

A.F.C du corpus expérimental sur la partition locuteur (lexico3) Représentation des deux premiers axes. (Axe 1 : 33%. Axe 2 :22%)

Sur le premier axe, la singularité gaullienne est reléguée au second plan – au second axe

pourrait-on dire - par les messages de Jospin qui s’opposent à l’ensemble des textes. Cette

configuration n’est pas inattendue, le genre ou plutôt la variation du genre car il s’agit

toujours de voeux, la situation de communication, les thèmes probablement différents

expliquent cette la dissemblance du lexique de Jospin. Pour autant et c’est ce que nous

voulions montrer, De Gaulle conserve une certaine originalité par rapport à ses successeurs.

Celle-ci se manifeste désormais sur l’axe 2. Nous n’irons pas jusqu’à affirmer qu’il s’oppose

sur cet axe à l’ensemble des locuteurs, Jospin compris, mais prendrons en considération le

demi-plan droit. Ainsi, l’ajout d’une partie supplémentaire, sensiblement différente n’efface

pas totalement les dissimilitudes du lexique gaullien. Nous avons mené la même expérience

en intégrant un corpus politique n’entrant pas du tout dans la catégorie des voeux, constitué

d’entretiens médiatiques de ministres entre 1997-2000 et avons obtenu une configuration

analogue. La représentation factorielle produite sur une partition en textes confirme notre

diagnostic.

A.F.C du corpus expérimental sur la partition année. Représentation des deux

premiers axes. (Axe 1 : 7%. Axe 2 :4%)

Sur le premier axe l’ensemble des allocutions de Jospin s’oppose aux interventions des présidents de la République. Sur l’axe 2 De Gaulle s’oppose – encore et toujours - à ses successeurs. Par ailleurs les dix points correspondant à ses interventions sont groupés en une zone réduite du quart plan inférieur droit. On peut ainsi considérer trois zones, la zone « Jospin », la zone « De Gaulle », bien délimitées, puis une troisième constituée d’un noyau Mitterrand - Chirac et d’une extension plus dispersée où figurent plus particulièrement les discours de Pompidou et Giscard.

Une analyse approfondie mériterait d’être menée sur le corpus de voeux à la presse des

Premiers Ministres, ce pourrait être l’objet de nos travaux ultérieurs. Le discours de Jospin

pourrait par exemple être confronté aux travaux de (Bonnafous, Tournier 1998 [1]) ainsi qu’à l’analyse lexicométrique du discours de la Majorité Plurielle dont nous faisons état dans le

chapitre 2 ou encore aux travaux de Serge Vassy (Vassy, 2005), sur le plan des

positionnements énonciatifs, des façons de dire et de concevoir la politique, sur l’ethos

discursif (travail et modestie chez Jospin). Du point de vue des situations d’énonciation, on

pourrait poser l’hypothèse que les voeux des Premiers Ministres sont plus polémiques et plus

politiques que les interventions des présidents de la République, c’est même une évidence. Un

rapide examen des allocutions à la presse des Premiers Ministres nous permet d’avancer

qu’une connivence est manifeste dans plusieurs des messages entre le locuteur et ses

allocutaires journalistes. Chez Barre (1979), l’interlocuteur est visible, présent et la

configuration des voeux est proche sur certains aspects d’une conférence de presse. Cette

connivence tient également au fait que les journalistes sont des interlocuteurs spécifiques,

rompus à la politique, ce qui explique également certaines références littéraires ou

mythologiques, philosophiques et une lisibilité plus hermétique. L’indice de lisibilité fourni

par Cordial pourrait par exemple être mobilisé dans une confrontation des interventions des

deux représentants de l’exécutif. On pourrait voir aussi dans ces interventions des traces

évidentes de la construction de l’ethos politique [2]. A plusieurs reprises Barre fait allusion à sa

personne et pratique fréquemment l’auto-désignation. Il renvoie aux commentaires des

journalistes mais se décrit également comme un personnage atypique, n’appartenant pas à la

classe politique et se présente plutôt sous les traits d’un universitaire [3]. Les réactions de la

presse en font largement état. (Le Monde du 10/01/77 reprend une formulation de Barre et titre « Ce qu’on a coutume d’appeler la politique », Le Figaro reprend « J’entends me tenir à

l’écart de la politique » comme phrase essentielle de ce compte-rendu des voeux à la presse).

Notons que l’on rencontre fréquemment l’humour et l’ironie dans les messages de Barre mais aussi chez d’autres Premiers Ministres, Rocard notamment.

La connivence entre le chef du gouvernement et les journalistes est d’une tout autre nature que la complicité qui peut s’instaurer entre le Président de la République et les Français.

L’allocution du premier Ministre répond toujours au discours prononcé par le président de l’association de la presse française ministérielle ou parlementaire, il s’agit donc bien à la base d’une interaction, même si elle est préparée et faussement spontanée. On pourrait se demander également si les clivages idéologiques et politiques sont plus apparents dans les voeux des Premiers Ministres, si la cohabitation pèse plus fortement que dans les allocutions des présidents devant les Français. Nous nous en tiendrons pour l’heure aux allocutions de Jospin comme référence provisoire de notre corpus et laisserons ces questions –et bien d’autres- en suspend, nous réservant pour une prochaine étude.

Un rapide examen des spécificités lexicales de Jospin (la norme est ici le corpus des voeux présidentiels augmenté des interventions de Jospin) montre que la discours est nettement plus politique. Là encore effet de genre, situations de communication et rôle du Premier Ministre, sont les principaux facteurs explicatifs de ce phénomène. Il s’agit du discours d’un Premier Ministre d’une part, des présidents de la République d’autre part, statut et fonction n’impliquent pas les mêmes thématiques. C’est aussi que Jospin s’adresse à la presse, les présidents de la République à l’ensemble des Français. Nous pourrions d’ailleurs comparer quelques allocutions présidentielles de voeux à la presse à notre corpus de voeux aux Français et y confronter sinon les genres, du moins les situations d’énonciation.

| Forme | Frq.Tot. | Fréquence | Coeff. |

| gouvernement | 140 | 107 | 29 |

| loi | 58 | 52 | 21 |

| projet | 44 | 40 | 17 |

| concitoyens | 28 | 26 | 12 |

| mesdames | 20 | 20 | 11 |

| presse | 25 | 23 | 10 |

| messieurs | 21 | 20 | 10 |

| 2001 | 30 | 25 | 9 |

| réforme | 39 | 28 | 8 |

| par | 232 | 106 | 7 |

| sur | 222 | 104 | 7 |

| croissance | 45 | 30 | 7 |

| 1998 | 15 | 14 | 7 |

| le | 1170 | 428 | 7 |

| du | 475 | 194 | 7 |

| particulier | 36 | 24 | 6 |

| conseil | 26 | 20 | 6 |

| travail | 75 | 42 | 6 |

| 1999 | 16 | 14 | 6 |

| 2002 | 11 | 11 | 6 |

| jean | 10 | 10 | 6 |

| la | 2138 | 741 | 6 |

| politique | 107 | 53 | 5 |

| texte | 12 | 11 | 5 |

| passage | 13 | 11 | 5 |

| emploi | 60 | 34 | 5 |

| justice | 36 | 23 | 5 |

| 2000 | 24 | 17 | 5 |

| durée | 15 | 12 | 5 |

| concerne | 15 | 12 | 5 |

| action | 63 | 35 | 5 |

| ministres | 11 | 10 | 5 |

| des | 879 | 320 | 5 |

| de | 2824 | 946 | 5 |

| engagée | 11 | 10 | 5 |

Premières spécificités lexicales de Jospin

Il ne s’agit pas de mener ici une analyse comparée des voeux des présidents de la République

et des voeux à la presse des Premiers Ministres. On note cependant que la forme la plus

spécifique de Jospin par rapport aux présidents de la République est la forme gouvernement,

ce qui n’est pas inattendu, c’est bien l’action gouvernementale dont il s’agit ici de développer

les grandes orientations. Le substantif presse est doté d’un indice fort de spécificité, ce qui est

également prévisible : le Premier Ministre s’adresse à la presse évoque les obligations,

l’autonomie, les libertés de la presse, les mesures qui la concerne, ses relations avec les membres du gouvernement. Le thème de la presse est évidemment essentiel. Parmi les formes

spécifiques (produites ici jusqu’à l’indice 5), exceptées des formules d’adresse (mesdames,

messieurs) et quelques mots outils, le lexique est politique. C’est bien un programme qui est

ici développé. Il est probable que les allocutions à la presse des présidents de la République

soient également beaucoup plus politisées que les allocutions devant les Français mais nous

n’aurons pas le loisir de développer cette hypothèse ici.

Il y aurait énormément de choses à dire et de nombreuses analyses à mener sur les différents

emplois qui sont faits de la forme gouvernement dans les allocutions de voeux à la presse des

Premiers Ministres, mais là n’est pas notre propos. La forme loi, au second rang des

spécificités entre dans des réalisations telles que projet de loi mais pas exclusivement. Elle est

fortement corrélée au discours gouvernemental car elle est le reflet de son action. Un rapide

examen des contextes et des segments répétés montre que les emplois en sont très techniques

et entrent dans de nombreuses dénominations. Ainsi, le projet de loi sur les droits des

malades, projet de loi sur la forêt, projet de loi sur la modernisation sociale, sur l’eau, sur la

simplification des procédures pénales, la loi sur la parité, la loi de financement de la sécurité

sociale, ne sont que quelques exemples parmi d’autres et renvoient à un certain nombre de

chantiers gouvernementaux. Ici pas de vulgarisation, l’auditoire est un public averti. Un

lexique très politique, très technique, souvent juridique, législatif. (Le vocable texte en est un

exemple certain).

Le terme de réforme est également beaucoup plus technique que dans les voeux présidentiels et entre dans des dénominations telles que réforme des cotisations patronales, du mode de scrutin des sénateurs, du conseil supérieur de la magistrature, des marchés publics, de la justice, du droit de la famille…Une analyse comparée des cooccurrents de réforme serait probablement fort instructive.

Le propos n’est pas ici de commenter la totalité des emplois mais il est évident qu’il y a ici matière à une étude complète des voeux à la presse.

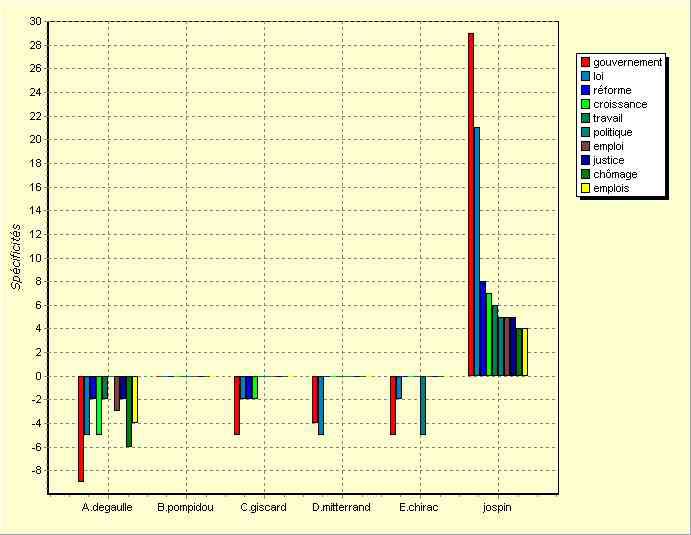

Observons simplement l’histogramme qui suit et l’on saisira à quel point le lexique de Jospin se différencie des emplois présidentiels, à quel point le vocabulaire est politique, technique, spécialisé. Il serait intéressant de confronter les comptes-rendus de la presse à ces allocutions afin d’établir quels faits sont jugés dignes d’intérêt et donc repris et d’observer comment sont reformulés - éventuellement vulgarisés - les propos du Premier Ministre.

Inutile ici de constituer un groupe de formes, l’histogramme qui suit est tout à fait parlant. La constitution de champs lexicaux ou sémantiques ne nous apparaît d’ailleurs pas toujours de la plus grande pertinence lorsqu’il s’agit de les quantifier, sauf à vérifier au préalable les constituants de ces champs. Grouper sous une même entrée plusieurs formes lexicales que l’on interprète comme relevant d’un même champ revient à faire l’impasse sur des phénomènes intéressants de variations lexicales et peut conduire à des erreurs interprétatives, et l’on s’éloigne déjà du discours pour entrer dans l’analyse de contenu.

Histogramme des spécificités lexicales de Jospin (lexique politique)

Parmi les termes retenus, spécifiques de Jospin, beaucoup sont sous-employés par les présidents de la République ou dotés d’un diagnostic nul (banal) de spécificité.

La forme chômage, pourtant représentée dans les voeux présidentiels et plus particulièrement par Chirac est ici banale chez tous les présidents, de même que croissance et emploi(s)

Parmi les spécificités dotées d’un indice plus faible, démocratie reste suremployé chez Jospin (+3) et sous représenté chez de Gaulle (-4) et VGE (-2).

Histogramme des spécificités de la forme démocratie

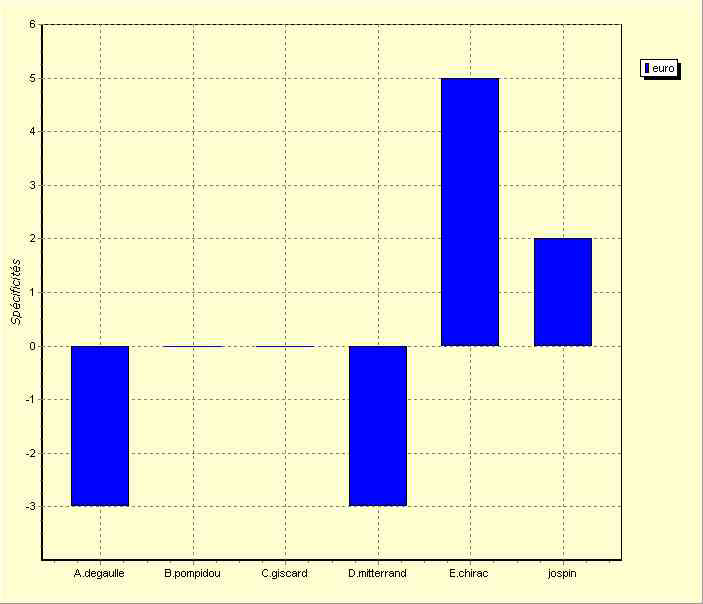

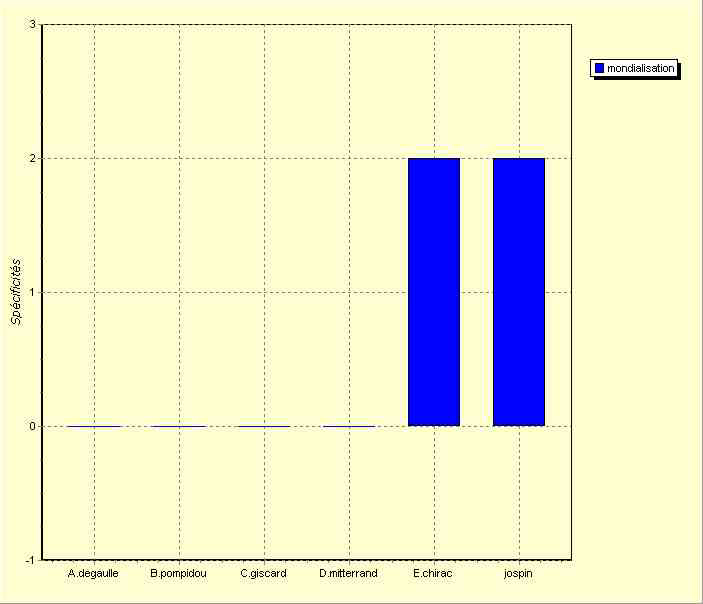

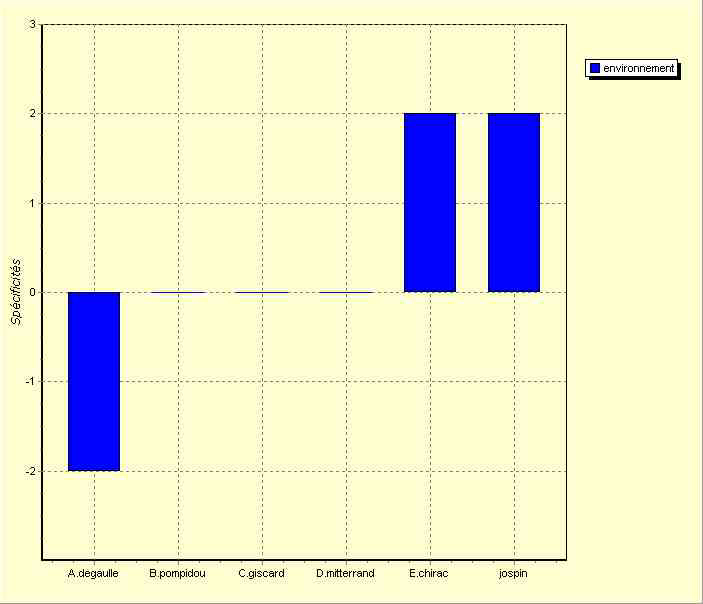

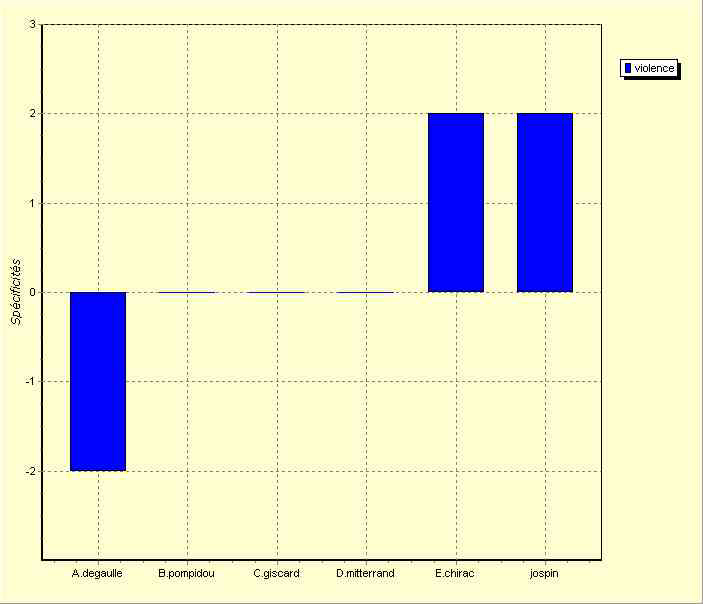

L’Euro reste une prérogative de Chirac (+5). (Jospin +2, De Gaulle -3, Mitterrand -3) de même que mondialisation, environnement, violence.

Histogramme des spécificités de la forme euro

Histogramme des spécificités de la forme mondialisation

Histogramme des spécificités de la forme environnement

Histogramme des spécificités de la forme violence

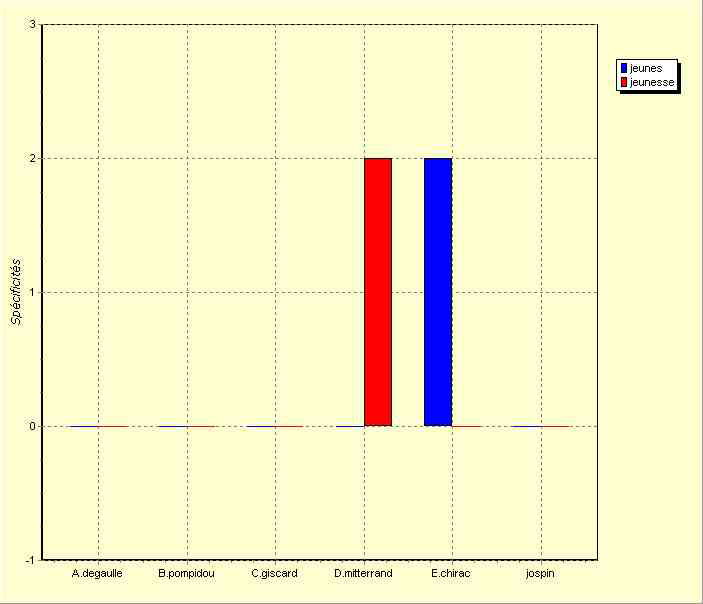

L’évocation des jeunes reste l’apanage de Chirac, Mitterrand évoquant la jeunesse. (A noter deux occurrences de l’adjectif singulier chez Giscard qui s’appliquent à lui-même (« le plus jeune des dirigeants des grands pays »), ou aux Français (« conduisons-nous comme un peuple jeune et fier »). Les indices de spécificités de jeunes et violence chez Chirac doivent–ils nous conduire à envisager que Chirac associe les jeunes à la violence ? Il semble que non, si l’on considère que les deux lexies ne sont attestées qu’en une unique co-présence.

Histogramme des spécificités de « jeune » et « jeunesse »

La notion de solidarité reste notablement sur représentée chez Chirac (Chirac +8, De Gaulle - 5, VGE -3, emploi banal chez Jospin).

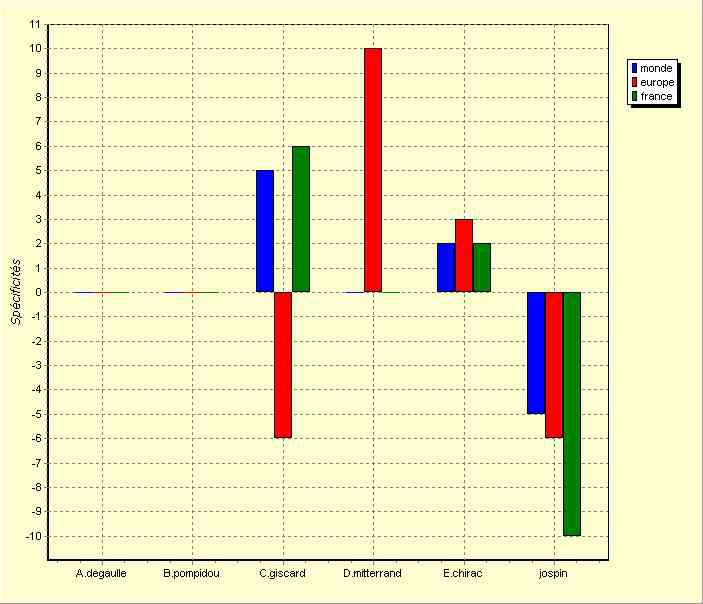

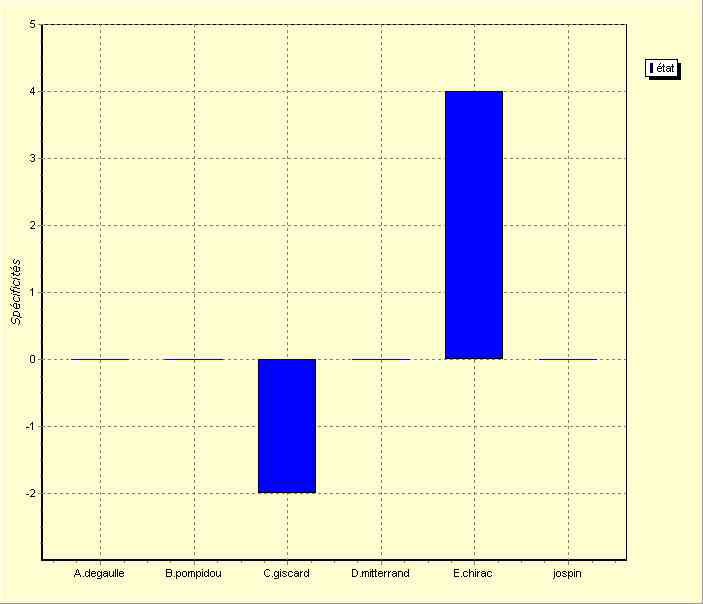

La France reste le domaine réservé des présidents de la République, tandis que l’État reste typiquement chiraquien, mais on s’interrogera sur les sous emplois de monde et Europe dans le discours du Premier Ministre.

Histogramme des spécificités de « monde » et « Europe », « France »

Histogramme des spécificités de la forme « État »

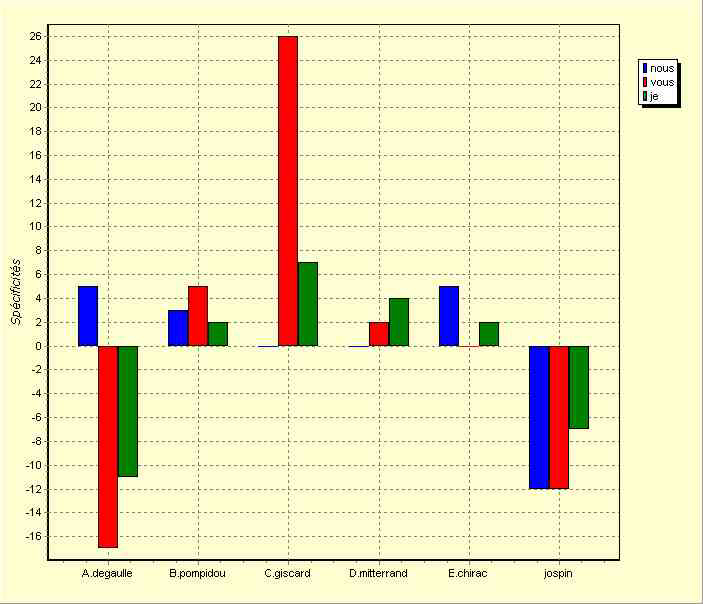

Enfin les marques personnelles (nous et vous -12, je -7) sont réparties de façon surprenante. Étonnement pour la première personne du pluriel mais il est probable que le Premier Ministre s’exprime par la voix du gouvernement, étonnement pour la deuxième du pluriel car on aurait pu s’attendre à un échange dialogique compte tenu de la situation d’énonciation.

Histogramme des spécificités de JE, VOUS, NOUS

[1] : Bonnafous, S. décembre 1998 : Énonciation, argumentation et gestuelle dans sept interventions télévisées de

Lionel Jospin, premier ministre. En collaboration avec M. Tournier et G. Calbris (ENS de Saint Cloud) dans le

cadre d'un contrat de recherches.

[2] : Peut être plus évidentes encore que dans les voeux des présidents de la République.

[3] : Cette caractéristique est également révélée dans l’étude pratiquée par le Groupe Saint-Cloud sur la campagne présidentielle de 1988. Dans sa prestation audiovisuelle Barre se présente précisément comme un universitaire.