Histogrammes des spécificités et distribution de quelques types grammaticaux (Lexico 3)

Sur le corpus Eti_1 partition locuteur

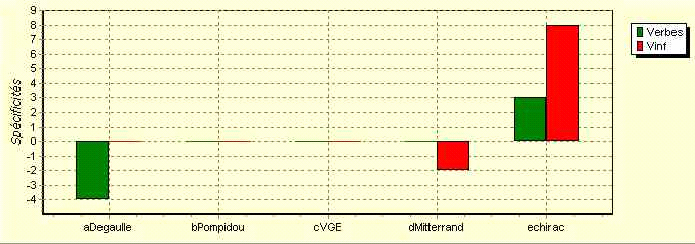

Si le discours de Chirac se caractérise par une forte proportion de formes verbales, c’est

surtout dans les formes infinitives que se marque et s’explique sa différence.

Histogramme des spécificités des formes V.* et VINF.*

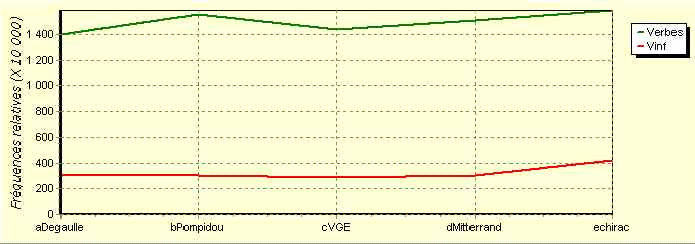

Ventilation en fréquence relative

La catégorisation choisie n’est pas des plus adéquate pour effectuer une recherche sur les temps et modes verbaux. Nous verrons que Cordial fournit d’autres données, plus exploitables, stylistiques et morphosyntaxiques que nous dépouillerons avec d’autres outils (Hyperbase Weblex …). Pour autant cette recherche n’est pas impossible, même si la navigation entre forme graphique et catégorisation n’est pas, dans l’état actuel, facilitée par Lexico 3. C’est par la recherche de TGEN, la création de groupes de formes et l’utilisation d’expressions régulières que nous effectuerons cette première analyse syntaxique. Analyse que nous n’approfondirons pas ici outre mesure puisqu’il s’agit avant tout d’expliciter la centralité de Chirac.

Les modes verbaux

Si l’on se reporte au jeu d’étiquette fourni dans ces mêmes annexes (8), on observe que les modes y sont clairement identifiés. (Exemple : VINDF1P : Verbe de l’indicatif, futur, première personne du pluriel.)

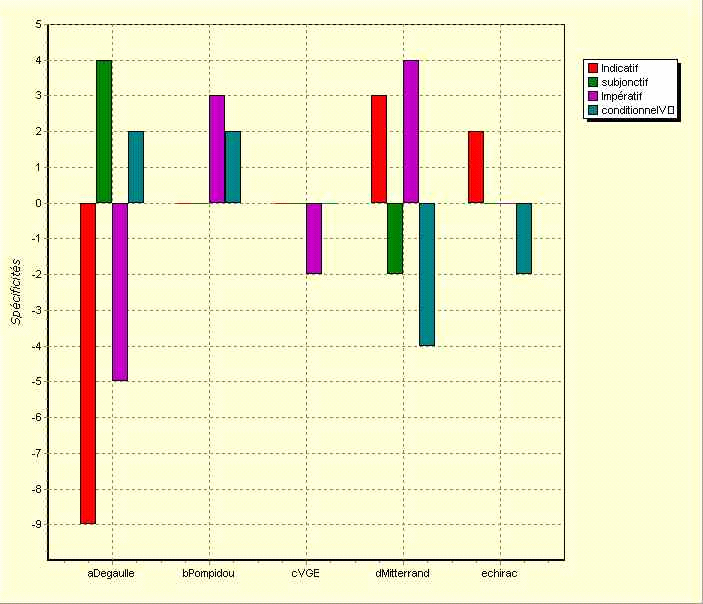

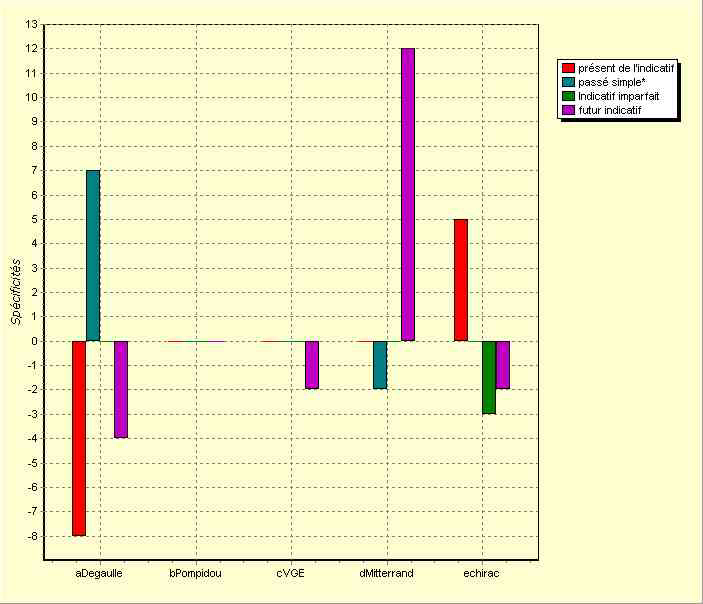

Spécificités des modes sur le corpus voeux eti_1 (lexico3)

On observe que l’indicatif est nettement sous employé par De Gaulle à la différence des deux derniers présidents. Cependant, cette évolution n’est pas uniquement chronologique puisque le suremploi est plus net encore chez Mitterrand que chez Chirac.

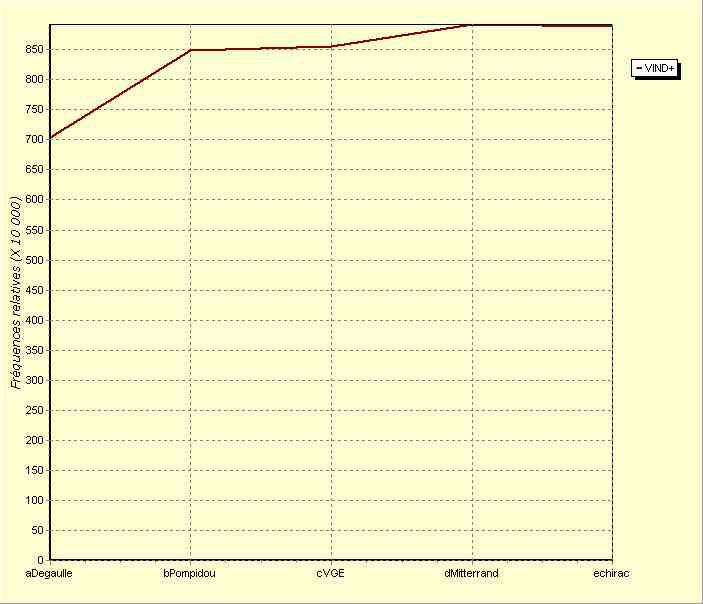

Distribution en fréquence relative des temps de l’indicatif

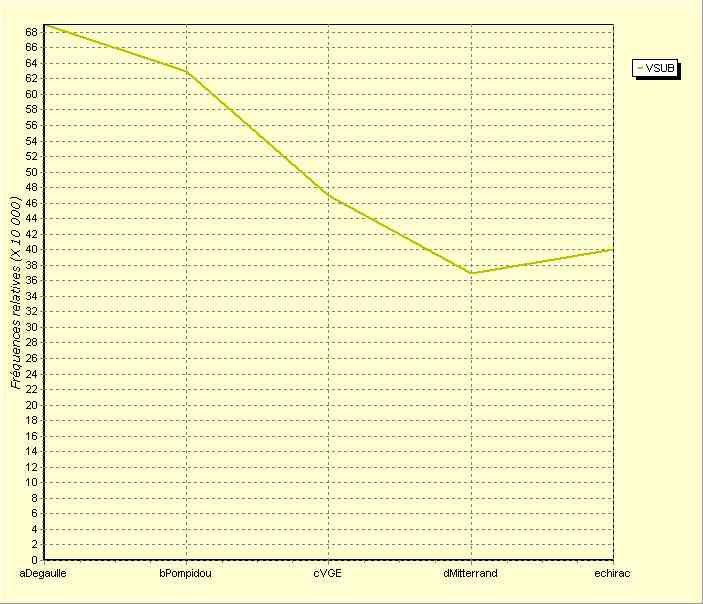

Le subjonctif est nettement suremployé par De Gaulle. Là encore, la chronologie n’en constitue pas le seul facteur explicatif. En effet c’est chez Mitterrand que ce mode est le moins représenté. On observe une légère reprise des ces emplois chez Chirac malgré une diminution amorcée dès Pompidou. La tendance est malgré tout à la diminution sur l’ensemble.

Distribution en fréquence relative des temps du subjonctif sur la partition locuteur

Le mode impératif est inégalement réparti selon les locuteurs et on ne peut donc y voir une simple tendance diachronique. Sous employé chez De Gaulle mais aussi chez Giscard, l’impératif est en sur emploi chez Pompidou et Mitterrand, banal chez Chirac. Il conviendra d’examiner quelles personnes sont plutôt employées par tel ou tel car ceci peut être riche d’enseignements.

Enfin, le conditionnel semble suivre une évolution chronologique. Sous employé par les deux premiers locuteurs, banal chez Pompidou, le conditionnel est en excédent chez Mitterrand et Chirac, même si le sous-emploi est plus marqué chez Mitterrand.

Distribution en fréquence relative des temps du conditionnel sur la partition locuteur

Les temps verbaux

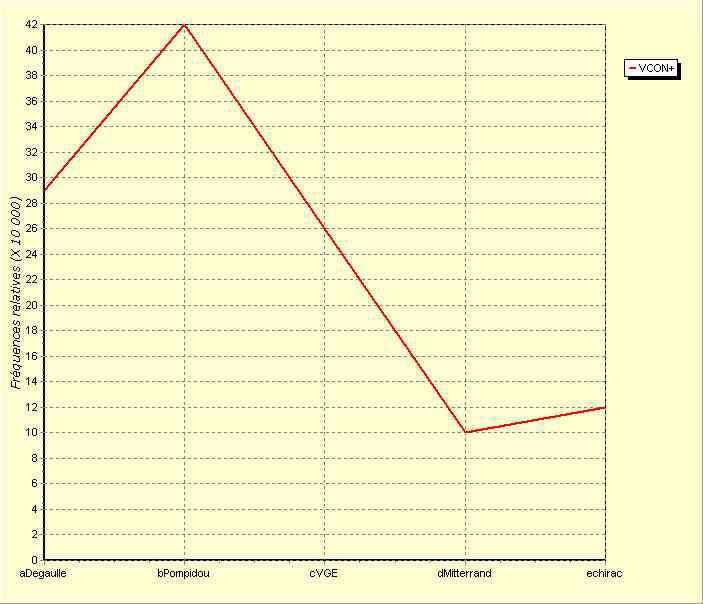

Histogramme des spécificités des temps de l’indicatif

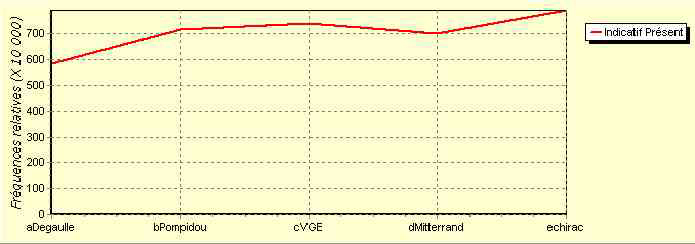

L’histogramme produit ci-dessus nous livre un premier état : le présent de l’indicatif est très largement sous employé chez De Gaulle et en suremploi chez Chirac. La courbe qui suit montre d’ailleurs que l’évolution générale tend à l’accroissement. Est-ce au détriment d’autres temps ?

Distribution du présent de l’indicatif sur la partition locuteur

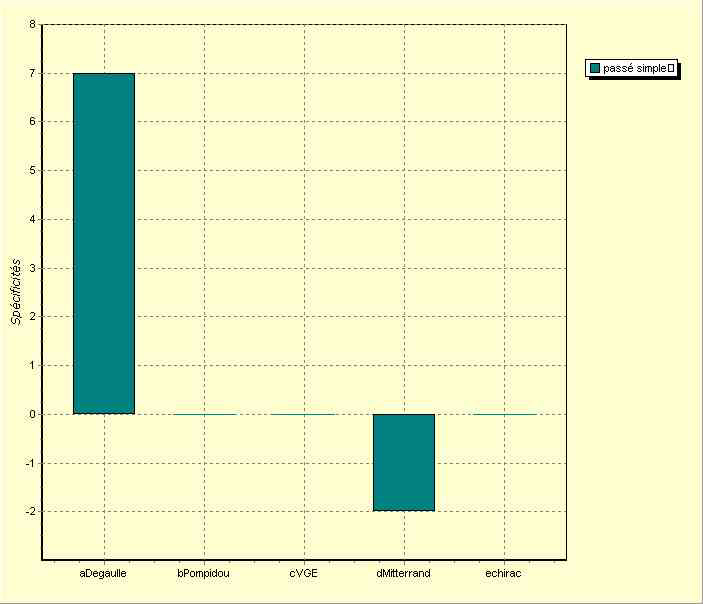

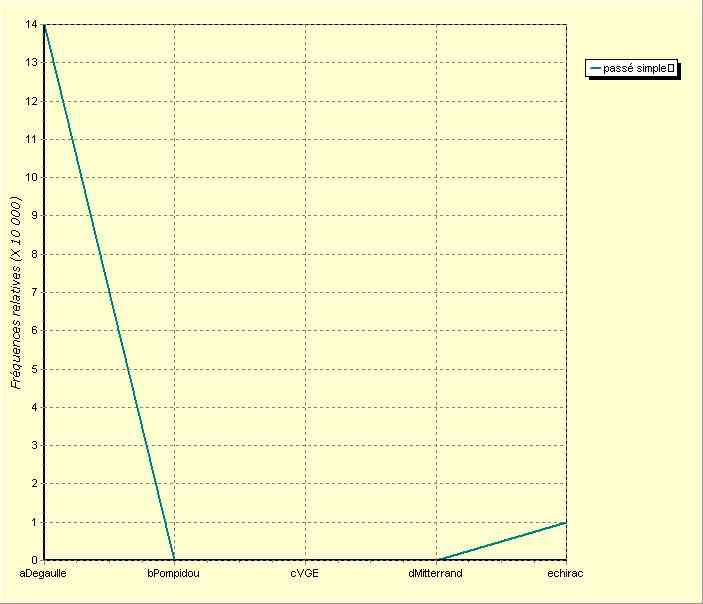

Le passé simple est manifestement très employé par le premier président, mais doté d’un diagnostic de banalité chez ses successeurs. Contre toute attente, la courbe des fréquences nous indique une légère reprise de cet emploi chez … Chirac.

Histogramme des spécificités pour le passé simple sur la partition locuteur

Distribution de passé simple sur la partition locuteur (fréquences relatives).

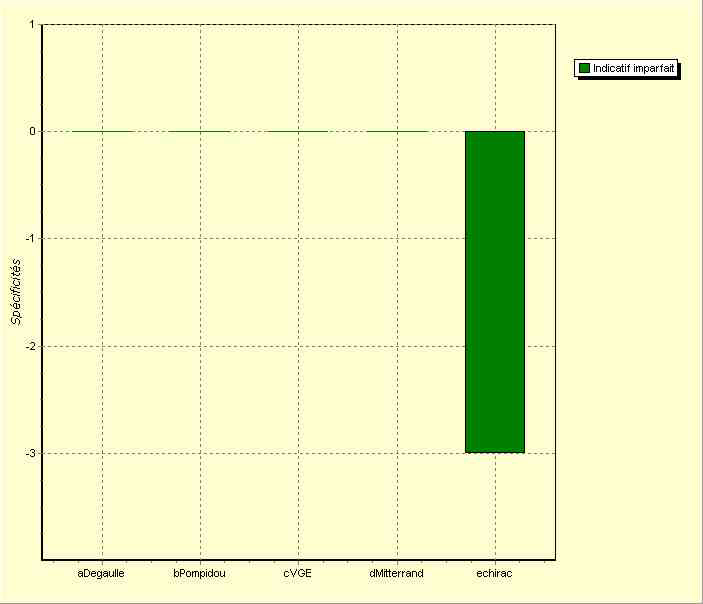

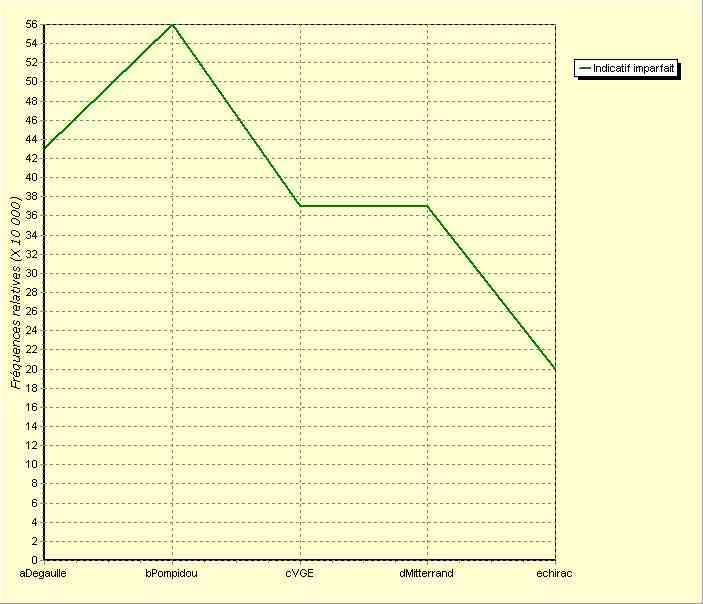

L’imparfait n’appelle pas de remarque particulière, si ce n’est chez Chirac, pour qui il est en déficit. La tendance semble d’ailleurs être à partir de Pompidou à la diminution.

Spécificités de l’imparfait de l’indicatif sur la partition locuteur

Distribution de l’imparfait de l’indicatif sur la partition locuteur

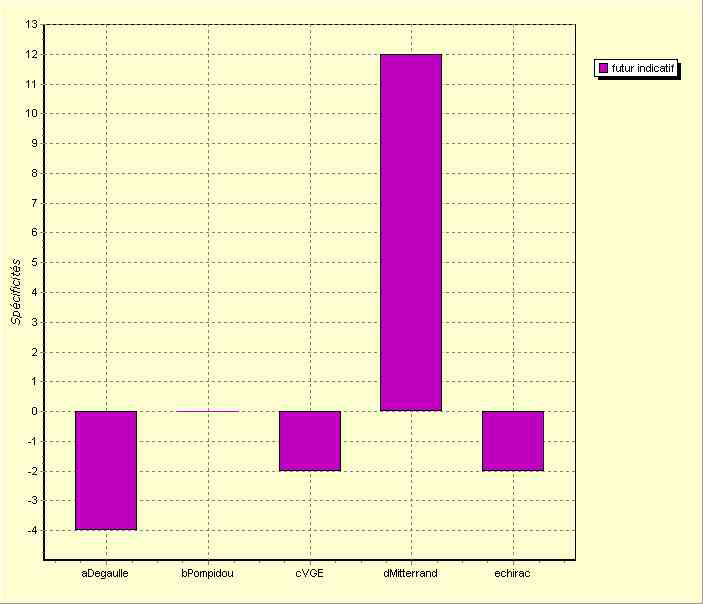

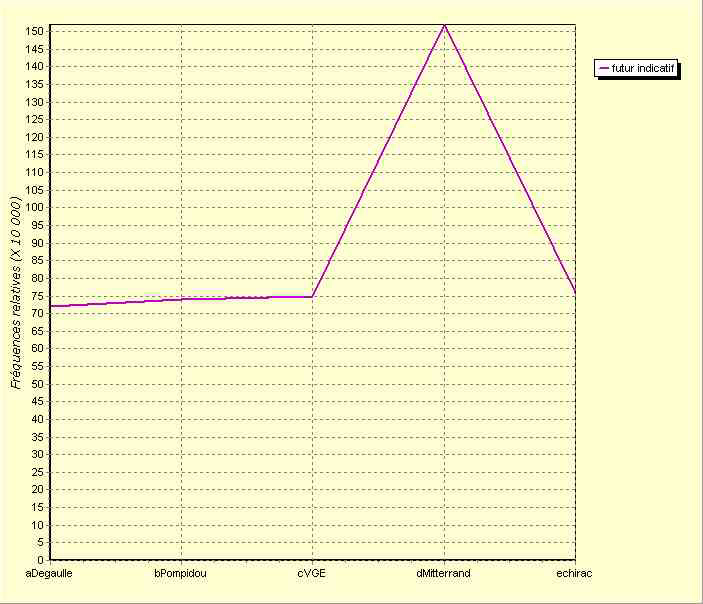

Si on examine les emplois du futur de l’indicatif, seul Mitterrand accuse un très net excédent donc il conviendra de rechercher les manifestations en contexte. La courbe des fréquences relatives montre d’ailleurs une distribution homogène chez les autres locuteurs.

Histogramme des spécificités pour le futur de l’indicatif sur la partition locuteur

Distribution du futur de l’indicatif en fréquences absolues

Compte tenu de la catégorisation dont nous disposons, nous ne nous intéressons ici qu’aux temps de l’indicatif. Notons par ailleurs qu’il nous faudrait tenir compte des temps composés. Les étiquettes indiquant les participes passés des verbes pourraient nous y aider mais le traitement introduirait trop d’erreur pour que la quantification ait un sens. Nous reviendrons

sur ces problèmes lorsqu’il s’agira d’analyser ces emplois en contexte.

Les parties du discours

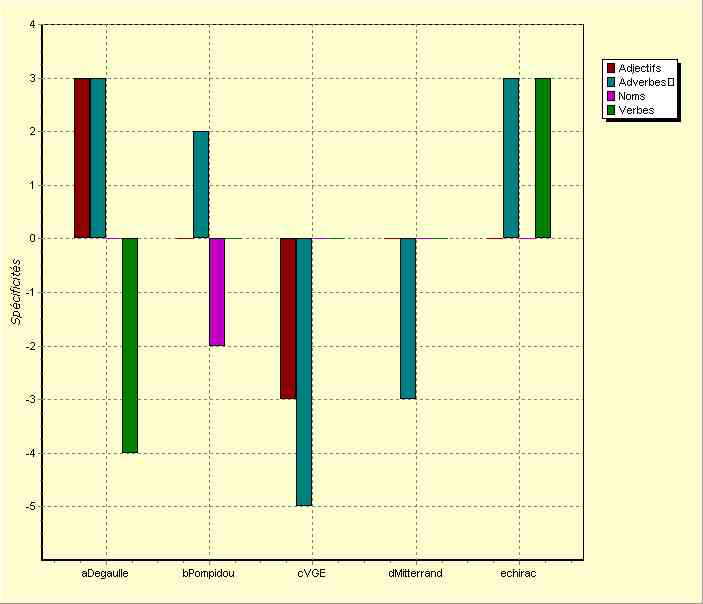

Histogramme des spécificités des parties du discours

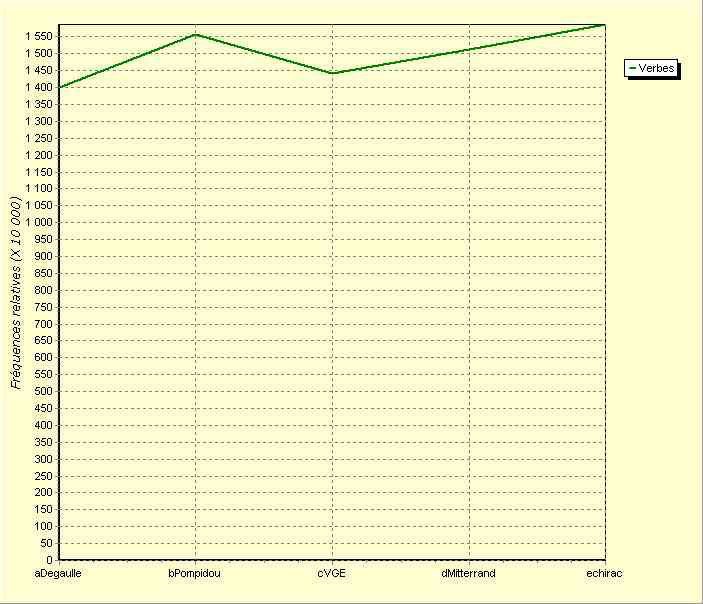

Les verbes sont en suremploi chez Chirac et en déficit chez De Gaulle. Leur emploi est banal chez les autres locuteurs. Excepté un accroissement plus sensible chez Pompidou, l’emploi des formes verbales s’accroît progressivement sur l’ensemble de la période.

Distribution des formes verbales en fréquences relative sur la partition locuteur

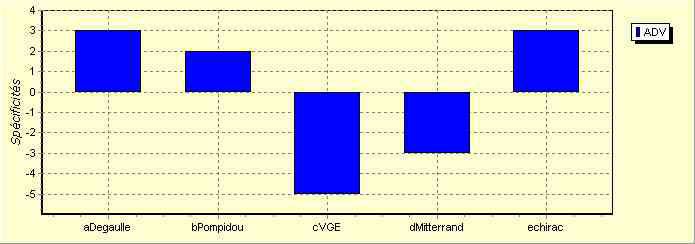

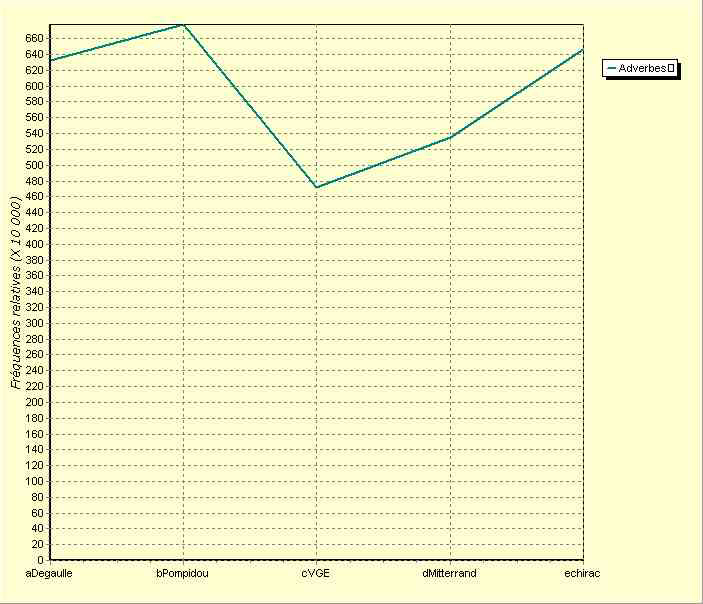

Les adverbes sont sur employés par les deux présidents de la République, sous employés par Giscard et Mitterrand et à nouveau en sur emploi chez Chirac.

Histogramme des spécificités ; les adverbes sur la partition locuteur

Distribution en fréquences relative sur la partition locuteur (adverbes)

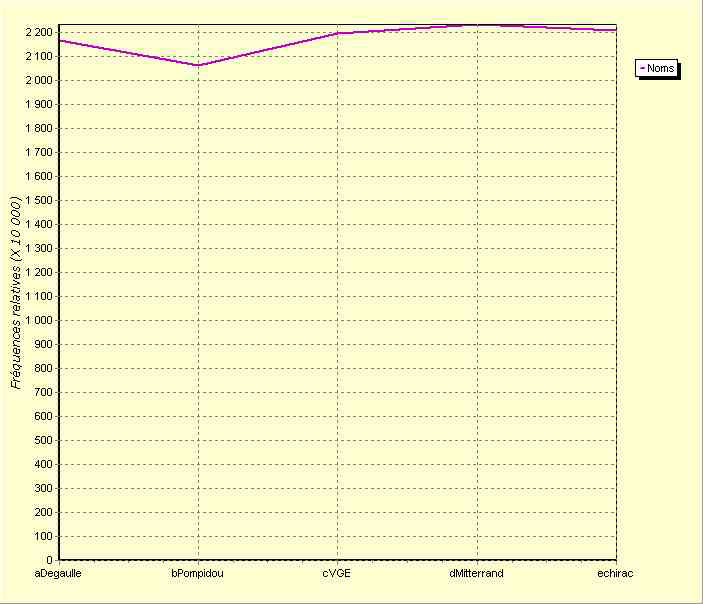

Les noms n’appellent aucun diagnostic particulier, à l’exception d’un sous emploi par Pompidou.

En termes d’évolution, il est difficile de se prononcer sur un accroissement ou un recul de cet emploi sur l’ensemble de la période.

Distribution en fréquences relative sur la partition locuteur (Noms)

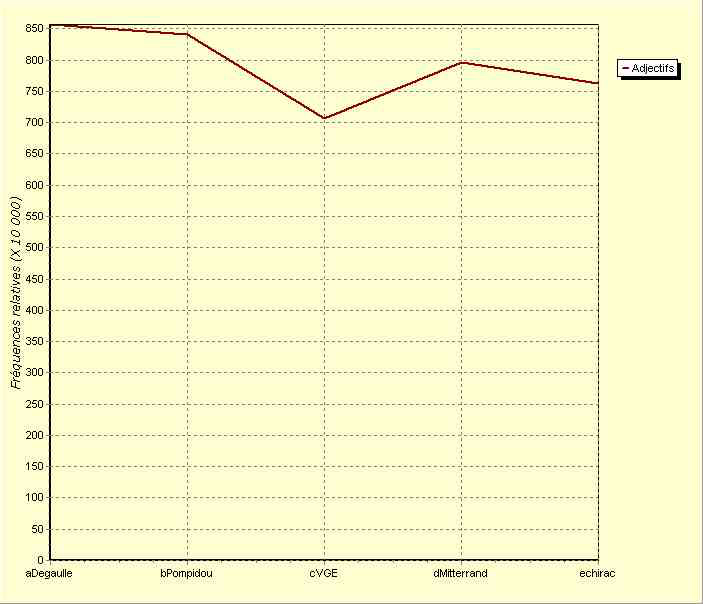

Quant aux adjectifs, ils sont en suremploi chez de Gaulle et sous représentés chez Giscard.

Histogramme des spécificités ; les adjectifs sur la partition locuteur

Là encore, il est difficile d’établir un diagnostic en termes de variations, même si la diminution semble être la tendance sur l’ensemble de la période.

Distribution en fréquences relative sur la partition locuteur (Adjectifs)